Il costume tradizionale come genere

Le rappresentazioni di costumi tradizionali raggiunsero per la prima volta il loro apice tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando questo nuovo genere iniziò a prendere piede entrando nel repertorio di numerosi Kleinmeister svizzeri. Come per le vedute di città e paesaggi, anche in questo caso è Johann Ludwig Aberli ad aver sviluppato e introdotto l’uso dell’incisione al tratto colorata per le immagini di costumi, di modo da poter produrre più copie. Come nessun altro motivo, il costume tradizionale, con la sua varietà di colori, modelli, materiali e decorazioni, metteva in luce le diversità regionali incarnando nel contempo le idee illuministe di una Svizzera idilliaca e legata alla natura.

Souvenir di viaggio

Marquard Wocher, Balthasar Anton Dunker e Sigmund Freudenberger, i tre maestri di Franz Niklaus König, facevano parte della cerchia di Johann Ludwig Aberli. Con il loro specifico vocabolario iconografico caratterizzarono le prime immagini di costumi tradizionali. Sulla scia dell’industria emergente del turismo, queste divennero ben presto souvenir di viaggio molto popolari.

La stampa di Dunker rispecchia lo stile del suo tempo, con le figure nel costume tradizionale di una regione poste al centro dell’immagine e inserite in un paesaggio standardizzato arricchito di elementi tipici del mondo agricolo. Il profilo laterale permette una visione plastica dei costumi. L’orizzonte basso, che ricorda le vedute di città e paesaggi dei Kleinmeister, porta lo sguardo da una percezione quasi aptica fino all’ampiezza del firmamento.

Influenze francesi

Durante il suo secondo soggiorno parigino, durato otto anni e segnato dall’influenza di Johann Georg Wille e François Boucher, Sigmund Freudenberger esplorò l’arte cortese, caratterizzata dall’interazione tra moda, interni e comportamento. Dopo il suo rientro in Svizzera, applicò abilmente le conoscenze acquisite nelle sue scene di genere. Sebbene gli interni delle fattorie bernesi fossero molto più modesti di quelli delle case borghesi, la protagonista di questa scena, con il suo aggraziato contegno, non è meno affascinante del suo pendant vestito secondo la moda francese. L’eredità artistica di Freudenberger non si esprime solo nella cultura visiva: le sue opere funsero da modello per il costume che prese il suo nome e che tuttora è parte della tradizione nell’Emmental.

La moda nei costumi tradizionali

Franz Niklaus König, allievo di Sigmund Freudenberger, illustra in maniera esemplare le innovazioni della moda accostando un’anziana in costume rococò vecchio stile e una giovane vestita secondo la nuova moda Impero. Infatti dall’inizio dell’Ottocento i costumi tradizionali svizzeri furono influenzati dalla moda francese stile Impero. Il costume bernese in particolare fu completamente rivisitato: l’orlo inferiore del corpetto veniva ora cucito direttamente alla gonna e il bustino arrivava appena al centro del petto. Nonostante lo stile didascalico, la rappresentazione di König contiene elementi assolutamente autentici. Tuttavia, la studiosa di costumi tradizionali Julie Heierli osserva che le donne contadine non indossavano mai le loro cuffie da chiesa quando andavano al mercato a vendere i loro prodotti

Il costume tradizionale come messaggio politico

Già nel 1798 Franz Niklaus König aveva trattato la sconfitta contro i francesi avvenuta quello stesso anno disegnando l’acquerello «Le Landsturm». L’artista aveva guidato le truppe dell’Oberland bernese come capitano di artiglieria. Nonostante la grande resistenza iniziale, la vittoria andò alla fazione opposta. Nell’acquerello questo evento storico è rappresentato dalla ribellione della popolazione rurale bernese contro l’occupazione francese. Come per l’originale, anche nella successiva riproduzione litografica König riesce a rendere il movimento dinamico con strumenti compositivi e grande maestria artistica. Lo sguardo è subito attratto dai colorati costumi tradizionali nelle prime file. In questo contesto, i costumi fungevano infatti da metafora della resistenza politica nel momento di passaggio dall’Ancien Régime alla Repubblica elvetica.

La Svizzera come meta di viaggi

In quanto soggetto privilegiato da pittori e scrittori, ben presto le Alpi bernesi divennero una meta turistica sempre più ambita, nonostante il viaggio faticoso per raggiungerle e i crescenti disordini della fine del Settecento. Nel 1797 anche Franz Niklaus König si trasferì nell’Oberland bernese con la famiglia, per concentrarsi sul suo lavoro in un ambiente naturale e incontaminato, libero dalle distrazioni della città. La sua riproduzione di un dipinto a olio realizzato intorno al 1804 affascina per i giochi di luce e ombre: di grande effetto è l’illuminazione mirata di alcune sezioni dell’immagine, come l’imponente cascata di Staubbach di 297 metri o il gruppo di figure accessorie in primo piano, mentre altre parti dell’opera vengono lasciate in ombra. Il gruppo di turisti è quindi messo in risalto in maniera raffinata. Vestiti secondo la moda cittadina, sono in contrasto con gli abitanti della valle di Lauterbrunnen, in costume tradizionale.

Un paesaggio arcadico

Come co-organizzatore e quartiermastro delle prime due feste di Unspunnen del 1805 e del 1808, Franz Niklaus König trasmise al pubblico accorso la sua immagine della Svizzera. La festa perseguiva anche obiettivi di politica culturale: dando nuovo vigore a presunte vecchie tradizioni si intendeva rafforzare la giovane nazione nascente. Nell’arte i festeggiamenti venivano inseriti in un paesaggio arcadico. Circondati da un folto pubblico, gli alpigiani si destreggiavano nel lancio della pietra e nella lotta svizzera. La varietà degli abiti indossati riflette le diverse origini dei partecipanti, che almeno in questa occasione erano irrilevanti, in linea con l’obiettivo di unificazione perseguito con la festa.

Attrazioni turistiche

L’effetto promozionale delle feste di Unspunnen non si fece attendere: in seguito a questi eventi il turismo dall’estero nell’Oberland bernese prese grande slancio. Tra i visitatori si annoverano anche il re Federico I di Württemberg e la pittrice francese Élisabeth Vigée-Lebrun. In veste di guida turistica, Franz Niklaus König portava i suoi ospiti in posti pittoreschi e spettacolari. Una delle principali attrazioni era la visita alle vicine cascate, meta anche del viaggio in barca raffigurato in questa scena: due donne ai remi portano un gruppo di turisti da Brienz alle cascate di Giessbach. La scritta «Chr. Fischer» sulla tenda a copertura della barca fa probabilmente riferimento al noto intagliatore Christian Fischer, che vendeva ai turisti le sue opere in legno, gettando le basi per gli intagli su legno di Brienz, oggi famosi in tutto il mondo.

Souvenir e sentimentalismo

Le gite in barca alle cascate di Giessbach erano molto apprezzate anche grazie alla battelliera Elisabeth Grossmann, della cui straordinaria bellezza si parlava in tutta Europa. La sua tragica storia di un amore proibito con un giovane professore di Neuchâtel fornì lo spunto necessario per una fiaba tutta svizzera, la cui protagonista veniva ritratta da diversi Kleinmeister come una figura piena di grazia o addirittura seducente. Franz Niklaus König la ritrae con indosso il costume bernese in stile moderno e un pomposo e civettuolo cappellino di paglia giallo. Come motivo dei suoi trasparenti, la battelliera è ritratta nella stessa aura magica.

Ritratti in costume tradizionale

Pittore formatosi in molte tecniche e generi artistici, inizialmente Franz Niklaus König eseguiva ritratti su commissione nell’Oberland bernese. Questa pratica si riflette anche nel suo acquerello del 1798 raffigurante una contadina dell’Oberhasli, non tanto per la figura femminile nel costume tradizionale della Valle dell’Hasli, quanto per il suo inserimento in un paesaggio idilliaco che si rifà allo stile rococò. Indubbiamente questo acquerello funse da modello per il ritratto della «Oberhaslerin», contenuto nel suo ciclo dedicato ai costumi tradizionali «Kleiner Trachtenkönig», comparso per la prima volta nel 1811.

Calcografie per calendari

Come illustratore Franz Niklaus König contribuì anche al «Neuer Helvetischer Almanach», un almanacco annuale edito tra il 1799 e il 1820. Pubblicò così un gran numero di rappresentazioni di costumi tradizionali in piccolo formato. Le immagini, a due o tre colori, integravano la sezione del calendario, che nella Repubblica elvetica corrispondeva a quello repubblicano francese. Il foglio «Ein Unterwaldner» si trova nel mese di pratile, che andava dal 20 maggio al 18 giugno. La posa disinvolta del soggetto, con le gambe incrociate e il corpo in appoggio, è una rappresentazione stereotipata di figure maschili in costume tradizionale. Alla fine del libretto, le incisioni venivano spiegate con un breve commento.

Società rurale idealizzata

Nel 1811 e nel 1820 le incisioni pubblicate nel «Neuer Helvetischer Almanach», che rientrano anche nell’ampio ciclo «Kleiner Trachtenkönig» (60 fogli e un totale di 75 varianti), furono ripubblicate da case editrici di Zurigo e Parigi in edizione rilegata con il titolo «La Suisse en miniature». Il programma artistico si basava sulla pratica allora diffusa dei pannelli espositivi etnografici, le cui figure dai tratti universali ed estrapolate dal proprio contesto mettevano in risalto l’abbigliamento, riflettendo la varietà delle tradizioni rurali. Con spiegazioni dettagliate sul personaggio e il costume, le immagini idealizzate intendevano descrivere la realtà.

Ciclo «Grosser Trachtenkönig»

Contrariamente al «Kleiner Trachtenkönig», il ciclo «Grosser Trachtenkönig», pubblicato già nel 1801, si rifaceva alle immagini di costumi tradizionali del pittore lucernese Josef Reinhard. Tra il 1788 e il 1797, su commissione del fabbricante di seta Johann Rudolf Meyer, questi aveva viaggiato attraverso la Svizzera e ritratto soggetti di tutti i Cantoni e le regioni nei tipici costumi della festa. Ne risultarono 136 tavole illustrate, conservate presso il castello di Meyer ad Aarau, dove erano accessibili solo a un pubblico scelto. Forse fu proprio questa circostanza a spingere alla pubblicazione del lavoro di Franz Niklaus König, che rese così disponibile almeno una selezione delle tavole al di fuori della sfera privata. Con la scelta di un formato di carta insolitamente grande e la tecnica dell’acquaforte a fondo morbido, le stampe sono un chiaro riferimento alle tavole illustrate di Reinhard.

Intenzioni editoriali

Un anno prima della prima festa di Unspunnen del 1805, Franz Niklaus König pubblicò il suo ciclo «Mittlerer Trachtenkönig», in cui ristampò le tavole illustrate del «Grosser Trachtenkönig» in formato ridotto e con l’aggiunta di testi esplicativi, perseguendo chiari scopi commerciali.

La presente collezione di costumi svizzeri è esattamente la versione ridotta di quella che ho pubblicato qualche anno orsono in grande formato; essendo stata quest’ultima generalmente ben accolta, mi sono permesso di non cambiare nulla né per quanto riguarda gli abiti né per i personaggi. Inoltre ho ritenuto necessario affiancare all’una o all’altra immagine un testo esplicativo, sia in tedesco che in francese. Un formato più comodo e prezzi più bassi potranno compensare il fatto che nella presente edizione non si raggiunge la perfezione dei personaggi e l’accuratezza dei lineamenti del volto riscontrati nel ciclo di immagini in grande formato […]

Franz Niklaus König, Collection de Costumes Suisses tirés du Cabinet de Mr. Meyer d'Aarau, prefazione, nonpag. [traduzione in italiano]

Swiss Costumes

Anche Josef Reinhard, nelle sue opere tarde, si occupò di stampe. Le sue immagini di costumi tradizionali per la pubblicazione inglese «A Collection of Swiss Costumes, in Miniature» furono pubblicate per la prima volta nel 1822 dall’editore londinese James Goodwin ed ebbero risonanza internazionale. Il linguaggio visivo di queste stampe si basa sui modelli precedenti: lo sfondo appare spesso come un dipinto murale piatto di un interno, davanti al quale è posizionata una figura. Le didascalie, in inglese e francese, contengono elementi etnografici simili ai commenti delle incisioni del «Kleiner Trachtenkönig» di Franz Niklaus König. Tuttavia, l’accento non è posto sulla riproduzione dettagliata degli abiti, ma piuttosto sulle specificità geografiche delle regioni presentate.

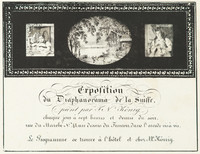

L’esposizione di trasparenti

Nelle sue opere tarde, soprattutto immagini su carta trasparente, lo stile luministico di Franz Niklaus König assunse un nuovo significato estetico. Rifacendosi all’arte dei paralumi dipinti, creò degli acquerelli di grandi dimensioni che venivano montati in sequenza su un apposito supporto e illuminati sul retro (diafanorama). Attraverso la sua attività come pittore per i teatri aveva una certa dimestichezza con le tecniche di illuminazione, che combinò con i temi pittorici delle sue precedenti opere. La risonanza delle sue perfomance con l’esposizione di trasparenti di Berna fu talmente grande che la mostra-spettacolo fu ripetuta più volte di fronte a un pubblico entusiasta in Svizzera, Germania e Francia. Tra i visitatori e le visitatrici si annoverano Johann Wolfgang von Goethe a Weimar, nonché Élisabeth Vigée-Lebrun e il duca Luigi Filippo d’Orléans a Parigi.

Il potere comunicativo delle immagini illuminate

Uno degli ospiti della piccola mostra-spettacolo di Parigi fu Louis Daguerre. Affascinato dagli effetti illusori e luminosi, nel 1821 aprì il suo Diorama, il cui nome si ispira al diafanorama di König. Lo spirito pionieristico di Daguerre era quindi stato significativamente alimentato dall’artista dei trasparenti.

[…] Come intermezzo, mentre vengono scambiate le immagini principali, il Signor König mostra dieci pannelli laterali che raffigurano vari costumi svizzeri, figure a mezzo busto o ritratte fino alle ginocchia, il più delle volte con paesaggi sullo sfondo. Molto accattivante è l’immagine delle due contadine di Zugo affacciate alla finestra dove l’una sta intrecciando i capelli all’altra; una delle due indossa il pittoresco costume del Cantone di Lucerna. Degno di nota in quanto molto ben riuscito è anche il vaccaio bernese […]

Johann Heinrich Meyer, Transparent-Gemälde, in: Johann Wolfgang Goethe, Ästhetische Schriften 1816-1820: Über Kunst und Altertum I-II, 1999, pag. 527 [traduzione in italiano].