Le costume folklorique, un genre pictural

Les représentations de costumes ont connu un premier apogée vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, époque où ce genre pictural a commencé à se former, pour faire bientôt partie intégrante du répertoire de nombreux petits maîtres suisses. Comme pour les vues de villes et de paysages, Johann Ludwig Aberli a joué ici aussi un rôle de précurseur en exécutant ces représentations de costumes avec la technique de la gravure au trait coloriée qu’il avait lui-même mise au point afin d’obtenir des tirages plus importants. Plus que tout autre motif, le costume traditionnel, avec ses multiples couleurs, coupes, matières et ornements, mettait en évidence la diversité régionale tout en incarnant la vision typique des Lumières d’une Suisse idyllique et proche de la nature.

Souvenirs de voyage

Les trois maîtres de Franz Niklaus König, Marquard Wocher, Balthasar Anton Dunker et Sigmund Freudenberger, faisaient partie du cercle d’artistes qui entouraient Johann Ludwig Aberli. Par leur vocabulaire pictural spécifique, ils ont marqué les premières images de costumes, dont la production était encouragée par le tourisme en plein essor et qui devinrent rapidement des souvenirs de voyages très appréciés.

Cette estampe de Dunker présente, selon la manière caractéristique de l’époque, des personnages positionnés au centre portant le costume typique de la région. Inséré dans un paysage archétypal composé d’objets agricoles, le profil latéral autorise une représentation plastique des habits. L’horizon très bas, qui rappelle les vues de villes et de paysages données par les petits maîtres, conduit le regard de la réception pour ainsi dire haptique jusqu’à l’immensité du firmament.

Influences françaises

Pendant son deuxième séjour à Paris, qui dura huit ans, Sigmund Freudenberger, influencé par Johann Georg Wille et François Boucher, s’intéressa à l’art de la cour, qui se caractérisait par l’interaction entre la mode, les intérieurs et les comportements. À son retour, Freudenberger tira habilement parti de ces acquis dans ses scènes de genre. Même si les maisons paysannes bernoises étaient meublées de façon bien plus modeste que les intérieurs bourgeois, la protagoniste de ce dessin, dans sa pose gracieuse, n’est pas moins distinguée que ses cousines habillées à la mode française. Mais le legs de Freudenberger ne se réduit pas à l’empreinte qu’il a laissée dans la culture visuelle. Ses images ont servi de modèles au « costume Freudenberger », qui se porte aujourd’hui encore dans l’Emmental.

Les costumes au gré des modes

Franz Niklaus König, élève de Sigmund Freudenberger, donne à voir l’évolution de la mode en plaçant côte à côte une vieille femme vêtue d’un costume rococo démodé et une jeune femme dans un costume Empire conforme au goût du jour. À partir du tournant du XIXe siècle, les costumes suisses sont influencés par la mode Empire venue de France. Le costume bernois, plus particulièrement, est alors entièrement remanié. Le corsage est désormais cousu à la jupe par son bord inférieur, et le corset ne descend plus que jusqu’au milieu de la poitrine. La dimension didactique de cette image de König ferait presque oublier qu’elle contient des éléments tout à fait authentiques. Julie Heierli, spécialiste du costume, remarque toutefois que les paysannes ne portaient jamais leur coiffe d’église pour aller vendre leurs produits au marché

Dimension politique du costume traditionnel

Dès 1798, année de la défaite contre les Français, Franz Niklaus König traita ce sujet dans son aquarelle Le Landsturm. Capitaine d’artillerie, il commandait les troupes de l’Oberland bernois. Malgré la résistance initiale, l’adversaire remporta la victoire. Cet événement historique est représenté par le soulèvement de la population rurale du canton de Berne contre l’occupation française. La reproduction lithographique, qui a vu le jour plus tard, présente le même trait dynamique que l’original, auquel König insuffle beaucoup de vie grâce à la composition et à l’exécution artistique. Le regard est immédiatement dirigé sur les costumes colorés que l’on aperçoit aux premiers rangs. Dans ce contexte, le costume fonctionne comme métaphore de la résistance politique lors du passage de l’Ancien régime à la République helvétique.

Voyages en Suisse

Glorifiées par les artistes peintres et les écrivains, les Alpes bernoises devinrent une destination de voyage prisée. La difficulté d’accès et les troubles croissants à la fin du XVIIIe siècle ne freinèrent aucunement l’augmentation du nombre de touristes. En 1797, Franz Niklaus König se rendit lui aussi avec sa famille dans l’Oberland bernois pour se concentrer sur sa peinture dans une nature intacte, loin des distractions urbaines. Cette reproduction d’une peinture à l’huile réalisée vers 1804 charme le spectateur par ses jeux d’ombres et de lumières. Certaines parties de l’image, comme l’imposante Chute Du Staubbach d’une hauteur de 297 m ou les figurants à l’avant-plan, sont puissamment éclairées, tandis que d’autres restent dans la pénombre. Le groupe de touristes au premier plan est ainsi mis en valeur avec beaucoup de raffinement. Habillées à la mode des villes, ces personnes contrastent avec les costumes traditionnels des habitantes et habitants de la vallée de Lauterbrunnen.

Paysage arcadien

Co-organisateur et quartier-maître des deux premières fêtes d’Unspunnen, en 1805 et 1808, Franz Niklaus König transmit sa vision de la Suisse aux voyageurs présents. Cette fête avait aussi des ambitions politiques : l’objectif était de consolider la jeune nation en redonnant de la vigueur à des traditions présentées comme ancestrales. Sur le plan artistique, les festivités s’inscrivaient dans un paysage digne de l’Arcadie. Entourés d’un public nombreux, des bergers des Alpes offraient des démonstrations de lancer de pierres et de lutte suisse. La diversité des habits représentés reflète celle des origines des participants, reléguées au second plan le temps de cet événement qui se voulait fédérateur.

Attractions touristiques

Les fêtes d’Unspunnen offrirent une grande publicité à la Suisse, dont les effets ne se firent pas attendre. Les touristes étrangers affluèrent dans l’Oberland bernois. Parmi eux, le roi Frédéric Ier de Wurtemberg, ou la peintre française Élisabeth Vigée-Lebrun. Franz Niklaus König, qui faisait office de guide, emmenait ses invités voir des sites pittoresques et spectaculaires. Les chutes d’eau faisaient partie des principales attractions des environs, comme l’illustre cette scène sur un bateau d’excursion. On y voit deux rameuses conduisant les étrangers de Brienz jusqu’aux chutes de Giessbach. L’inscription « Chr. Fischer » sur la toile fait probablement allusion au célèbre tourneur sur bois Christian Fischer, qui vendait ses objets sculptés aux voyageurs et posa la première pierre de cet art typique de Brienz, aujourd’hui célèbre dans le monde entier.

Souvenir et sentiment

Si les excursions en bateaux vers les chutes de Giessbach étaient si appréciées, c’était aussi pour la batelière Elisabeth Grossmann, dont l’exceptionnelle beauté était connue dans toute l’Europe. L’histoire tragique d’un amour défendu pour un jeune professeur de Neuchâtel fournit la matière nécessaire à l’invention d’un conte helvétique. Différents petits maîtres ont fait le portrait de la protagoniste, lui donnant tantôt des traits charmants, tantôt une allure de séductrice. Franz Niklaus König la représente vêtue du costume bernois modernisé, avec le petit chapeau de paille typique coquettement drapé. Elle servit aussi de motif pour ses peintures transparentes, où elle révèle la même grâce.

Portraits en costumes

Franz Niklaus König, formé à de nombreuses techniques artistiques et genres picturaux, commença par peindre des portraits de commande dans l’Oberland bernois. Réalisée en 1798, cette aquarelle représentant une paysanne de l’Oberhasli s’inspire de cette pratique – moins pour la figure féminine vêtue du costume du Haslital que pour son insertion dans un paysage idyllique exécuté à la manière rococo. Cette aquarelle a de toute évidence servi de modèle à la « Laitière d’Oberhasli » qui figure dans sa « Nouvelle collection de costumes suisses », dont la première édition date de 1811.

Vignettes gravées sur cuivre

Franz Niklaus König œuvra aussi comme illustrateur pour le « Neuer Helvetischer Almanach », qui parut chaque année entre 1799 et 1820, et publia un grand nombre de ses images de costumes en petit format. Ces images, qui comptaient chacune deux à trois couleurs, complétaient la partie calendrier qui dans la République helvétique correspondait au calendrier révolutionnaire. La planche « Un habitant d’Unterwald » figure au mois de prairial, qui allait du 20 mai au 18 juin. La pose nonchalante de cet homme appuyé sur un bâton, les pieds croisés, est une forme stéréotypée de représentation des personnages masculins en costumes. À la fin du livret, de brefs commentaires donnaient une interprétation de chacune des gravures.

L’idéal d’une société rurale

Les gravures parues dans le « Neuer Helvetischer Almanach », qui faisaient aussi partie de la « Nouvelle collection de costumes suisses » comptant 60 planches et 75 variantes au total, furent de nouveau publiées sous forme reliée par des éditeurs zurichois et parisiens en 1811 puis en 1820 sous le titre « La Suisse en miniature ». Le programme iconographique reprenait la pratique des planches ethnographiques, courante à l’époque, avec des personnages aux physionomies universelles qui mettaient en valeur l’habillement et reflétaient la diversité des traditions rurales. Accompagnées de descriptions détaillées des caractères et des costumes, ces images idéalisées avaient une ambition documentaire.

Collection de costumes suisses en grand format

La « Collection de costumes suisses tirés du cabinet de Mr. Meyer d’Aarau », parue dès 1801, avait quant à elle été réalisée d’après les portraits en costumes du peintre lucernois Josef Reinhard. Entre 1788 et 1797, Reinhard avait parcouru la Suisse pour le compte du fabricant de soie Johann Rudolf Meyer et fait le portrait d’une série de personnes provenant de tous les cantons et de toutes les régions, vêtues de leurs costumes de fête typiques. Lors de la réalisation des estampes, les 136 tableaux se trouvaient dans le château de Meyer, à Aarau, où seul un public trié sur le volet pouvait les admirer. Il est possible que cette circonstance ait incité Franz Niklaus König à les publier, de manière à rendre au moins certains de ces tableaux disponibles en dehors du cadre privé. Le format de papier inhabituellement grand et la technique du vernis mou choisie pour réaliser ces gravures sont autant d’éléments qui rappellent les tableaux de Reinhard.

Projets éditoriaux

Un an avant la première fête d’Unspunnen, qui eut lieu en 1805, Franz Niklaus König avait publié sa « Collection de costumes suisses » en petit format. Il y présentait en version réduite les planches tirées de ce même ouvrage publié auparavant en grand format, accompagnées de textes explicatifs, dans un but clairement mercantile.

"La présente collection de costumes suisses est proprement le diminutif de celle que, il y a quelques années, je publiai en grand format; et celle-ci ayant généralement été bien accueillie, je ne me suis permis aucun changement ni à l'égard des habillements, ni à celui des divers caracteres. J'ai cru nécessaire de faire accompagner l'une et l'autre d'un texte explicatif, tant en allemand qu'en français. Un format plus agréable et des prix plus bas pourront compenser ce qui, dans la présente édition, n'atteindroit pas la perfection des caracteres et la touche des têtes qu'on a remarquées dans celle en grand format […]

Franz Niklaus König, Collection de Costumes Suisses tirés du Cabinet de Mr. Meyer d'Aarau, Avant-propos, p. nonpag.

Swiss Costumes

Josef Reinhard lui-même s’intéressa plus tard à la gravure. Les images de costumes qu’il réalisa pour la publication anglaise « A collection of Swiss costumes in miniature » parurent pour la première fois en 1822 chez l’éditeur londonien James Goodwin, et lui valurent une reconnaissance internationale. Leur langage reprend des éléments de modèles précédents : l’arrière-plan rappelle un décor mural dans un intérieur, avec un personnage posé devant. Les descriptions en anglais et en français apportent des précisions ethnographiques semblables aux commentaires accompagnant les gravures de la « Nouvelle collection de costumes suisses » de Franz Niklaus König. Elles s’attardent cependant moins sur la description fidèle des costumes dans leurs moindres détails que sur les particularités géographiques des régions présentées.

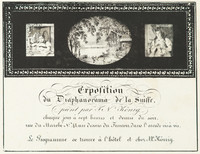

Le Diaphanorama

Par la suite, le style luministe de Franz Niklaus König prit une nouvelle dimension esthétique avec ses peintures transparentes. König s’était inspiré des abat-jour peints et en avait transposé le concept à des aquarelles de grandes dimensions qui s’inséraient dans une sorte de buffet rétroéclairé conçu spécialement à cet effet, le « diaphanorama ». Par son activité de peintre de théâtre, il maîtrisait bien la problématique des éclairages, et associa les propriétés de la lumière aux thèmes majeurs qu’il avait traités jusqu’ici dans son œuvre. Les représentations au « cabinet de transparents » de Berne connurent un tel succès qu’il fut ensuite montré à un public enthousiaste en Suisse, en Allemagne et en France ; à Weimar, on présenta les transparents à Johann Wolfgang von Goethe, et à Paris, à Élisabeth Vigée-Lebrun et au duc d’Orléans.

Médialité des images en lumière

À Paris, l’un des spectateurs fut Louis Daguerre. Inspiré par ces effets de lumières et d’illusions, il ouvrit en 1821 un Diorama, dont le nom était inspiré du Diaphanorama de König. L’esprit d’innovation de Louis Daguerre fut donc largement stimulé par les transparents de König.

[…] En guise d’intermède, tandis que les images principales sont changées, Monsieur König montre dix images secondaires sur lesquelles on peut voir différents costumes suisses, des figures à mi-corps et à mi-genoux, dont plusieurs sont accompagnées de fonds paysagers. Deux jeunes paysannes charmantes apparaissent à la fenêtre, l’une portant le pittoresque costume lucernois ; toutes deux sont de Zoug, et l’une tresse les cheveux de l’autre. Parmi ces images qui peuvent être qualifiées de particulièrement réussies, il faut aussi compter le vacher bernois […]

Johann Heinrich Meyer, Transparent-Gemälde, dans: Johann Wolfgang Goethe, Ästhetische Schriften 1816-1820: Über Kunst und Altertum I-II, 1999, p. 527 (traduction).